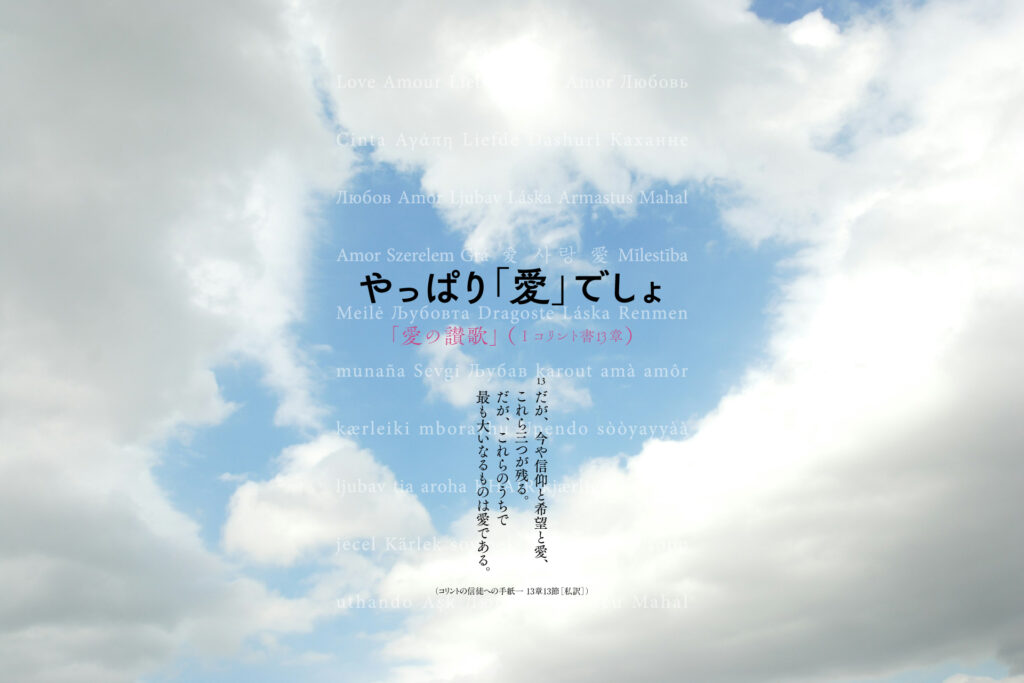

やっぱり「愛」でしょ

――「愛の讃歌」(Ⅰコリント書13章)――

13だが、今や信仰と希望と愛、これら三つが残る。

だが、これらのうちで最も大いなるものは愛である。

(コリントの信徒への手紙一 13章13節[私訳])

Ⅰコリント書13章(1−13節)は「愛の讃歌」と呼ばれる有名な聖書箇所です。このテクストにおいて、パウロは愛とはどういうものであるのかを説き、愛こそが永遠に存続する最も大いなるものであると声高らかに謳っています。

1−3節は異言、天使の言葉、預言、神秘、知識などのカリスマ(賜物)よりも愛が大切であり、山を動かすほどの信仰、全財産の喜捨、そして殉教の死さえも、愛がなければ無に等しいと述べるほどに愛を讃美しています。

4−7節は愛の属性を列挙しています。愛とは寛容であり、慈悲深く、妬まず、自慢せず、高ぶらず、見苦しくなく(礼を失せず)、自己満足せず、怒らず、人の悪事を数え上げず、不正を喜ばず、真実を喜び、全てを覆い、全てを信じ、全てを望み、全てを耐えるものだと説き、愛の素晴らしさを讃えています。

8−13節はあらゆるものはやがて廃れるとも、愛は永遠に倒れることはないと語っています。ここでパウロは仮初めの世界である現世で人間が見ているものは部分的、限定的で不完全なものでしかなく、それがやがて到来する本来の世界である来世(神の国)では全てが詳らかになると述べ、そのうえで――冒頭に引用したように――「信・望・愛」(信仰・希望・愛)は永遠に存続し、それらのうちで最も大いなるものは愛であるという最高の讃辞を愛に贈っています。

先月に続けて、今月の聖書の言葉もまた、担当者が教団の若い同僚に好きな聖書箇所を訊いて決めたとのことですが、その背後には「マダガスカルの、まだ少女なのに母になった子、飢えと女の生/性の短い記事」を読み、胸が締めつけられたことから、愛は「マダガスカルの木の枝と葉を煮出した汁で生きる少女と赤ん坊に何をしてくれるのだろうか」と自問しつつ、現実がいかに酷(非道)いものであったとしても、あるいは現実がこれほど酷(非道)いからこそ、「やっぱり愛でしょ」と愛を信じ、愛に希望を託すほかないとの思いがあると感じました。

担当者が胸を締めつけられたマダガスカルの少女の記事(朝日新聞デジタル版with Planet story「母体と新たな命を守る:マダガスカル、気候変動と人道危機の中で」(https://www.asahi.com/withplanet/article/15702989)を読み、日本社会でぬくぬくと生きている自分にいったい何が語れるというのかと煩悶せざるを得ないのですが、担当者や若い教団の職員が愛を信じ、愛に希望を託す姿にも突き動かされるようにして、Iコリント書13章を再読しました。すると、愛の讃歌の第二段落の4−7節で愛の属性を語るパウロの表現形式が、愛の有する力強さ(ダイナミズム)を生き生きと表現していることに気づきました。すなわち、4−7節でパウロは7種類の肯定命題と8種類の否定命題の合計15の命題によって、愛とはいったいどういうものであるのかという愛の属性を列挙しているのですが、そこでは名詞(抽象名詞)ではなく、動詞(分詞)が使われているということに気づいたということです。つまり、パウロにとって、愛とは静的(スタティック)なものではなく、動的(ダイナミック)なものだということです。パウロにとって、愛とは抽象的な概念などではなく、常に行動として立ち現れるものだからです。

マダガスカルの少女の記事を読み、そしてそこからIコリント書13章の愛の讃歌に思いを至らせ、居ても立ってもいられないような思いに突き動かされ、担当者とその若い同僚が「やっぱり愛でしょ」と、愛を信じ、愛に望みを託す姿こそが愛のダイナミズムであり、日本キリスト教団の働きを支えているのだと実感します。そして、このように愛を生きようとする姿に接するとき、パウロが愛を信仰や希望を超える最も大いなるものであると断言する意味もまた了解できるのです。すなわち、愛が信仰や希望よりも大いなるものであるのは、愛が信仰や希望を包摂するというだけにとどまるものではなく(Ⅰコリント13章7節)、信仰と希望が自分の利益のためのものであるのに対して、愛はその恩恵を他者に及ぼすものだからです(ジャン・カルヴァン)。つまり、信仰や希望が自分の幸福を求めるものである限りにおいて、利己的なものになり、――最近流行りの「・・・ファースト」のように――自分の内側に閉じこもってしまう危険性があるのに対して、愛は他者の幸福を求めるものであるゆえに、利他的なものであり、――イエスが示した「隣人愛」のように――自分の外に開かれる無限の可能性を有しているからです。

しかし、この世界には「直接的暴力・構造的暴力・文化的暴力」が満ちており、「直接的平和・構造的平和・文化的平和」など遥かに遠い現実です。そして、このような世界の現実を作り出してきたのはキリスト教の国々であり、先のマダガスカルの少女と赤ん坊はキリスト教が引き起こしてきた「直接的暴力・構造的暴力・文化的暴力」によって苦しめられていると言わざるを得ません。愛は「マダガスカルの木の枝と葉を煮出した汁で生きる少女と赤ん坊に何をしてくれるのだろうか」という問いはとてつもなく大きな問いです。キリスト教と言えば「ルサンチマン」(怨嗟)や「戦争」が連想されると思いますが、キリスト教にどっぷりと浸かってこの渡世を生きている限りは、先の担当者やその同僚のように、愚直に愛を信じ、愛に希望を託し、身をもって愛をひとつひとつ体現していくことによって、キリスト教と言えば「やっぱり愛でしょ」と言えるように、そしてそう言ってもらえるようになりたいと願う今日この頃です。

(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン/宗利淳一)