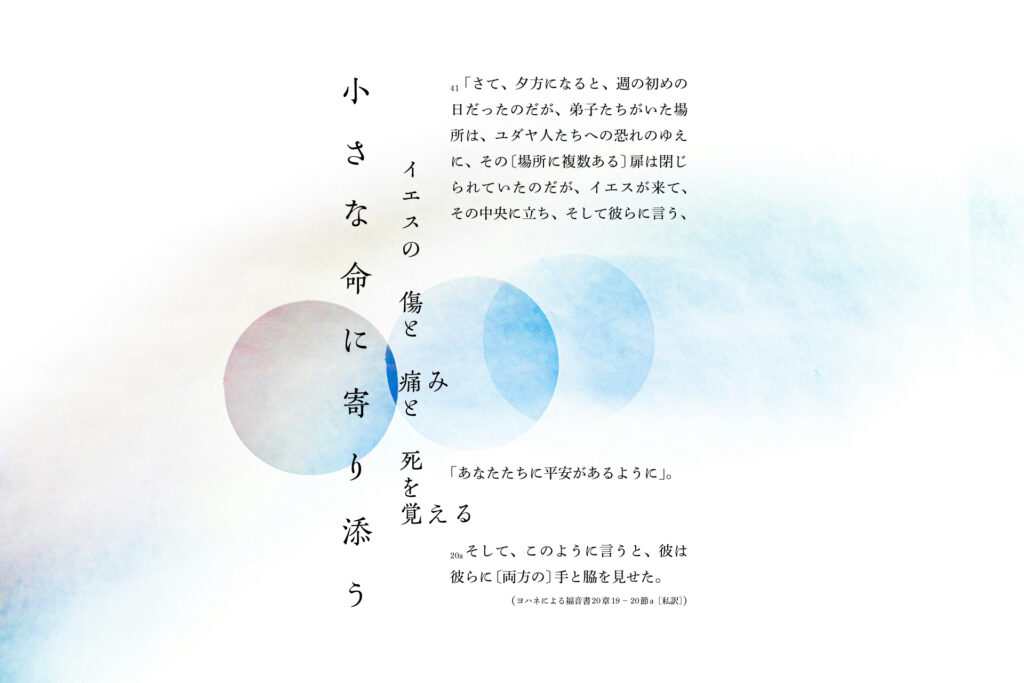

小さな命に寄り添う

――イエスの傷と痛みと死を覚える――

19さて、夕方になると、週の初めの日だったのだが、弟子たちがいた場所は、ユダヤ人たちへの恐れのゆえに、その〔場所に複数ある〕扉は閉じられていたのだが、イエスが来て、その中央に立ち、そして彼らに言う、「あなたたちに平安があるように」。20aそして、このように言うと、彼は彼らに〔両方の〕手と脇を見せた。

(ヨハネによる福音書20章19−20節a[私訳])

冒頭に引用したヨハネ福音書20章19−20節前半は復活したイエスが弟子たちに顕現する場面です(私訳の前半はたどたどしい日本語訳になっていますが、19節の前半には独立属格という構文が繰り返し使われていたりもしているため、なんとも歪なギリシャ語の文章なので、その風合いを出したつもりです)。弟子たちはイエスが十字架刑で処刑されたために、自分たちも捕まってしまうことを恐れて、隠れ家に身を潜めていたようです。すると、そこに突然イエスが顕れます。「あなたたちに平安があるように」という祈願は古代中近東世界の挨拶ですが、ここでは荘厳な雰囲気を醸し出しています。すると、イエスはそこで唐突に弟子たちに「〔両方の〕手と脇」を見せます。

イエスの両手は十字架に磔にされたときに、釘で打ちつけられていましたので、傷跡が穴のように大きく空いていたはずです。そして、イエスの脇(脇腹)は十字架刑の最後に死を確認するため、あるいは死を確実にするために槍で突かれていましたので、イエスの脇(脇腹)にも槍で刺された傷跡がはっきりと残っていたのです。この物語に続くトマスの不信仰の物語(20章26−29節)からも分かるように、ヨハネ福音書は生々しい傷跡が残ったままの状態でイエスが復活したことを描写しています。

このようにこの場面はきわめてグロテスクであり、映像にすると、直視できないような内容です。ある注解書はこの物語の意味をイエスの愛が専ら示されていると説明するのですが、到底頷くことのできない解釈です。いくら復活顕現物語とはいえ、イエスの手と脇の傷はイエスが処刑されたという悲惨な事実を証言しているからです。イエスの痛みや傷、そしてイエスの死を思うと、いくら想像してもその現実を知ることなどできないことを痛感させられるのですが、にもかかわらずイエスの傷跡を見せられたとしたら、どれだけ痛かったのか、どれだけ苦しかったのか、その死の恐怖に身震いするほかないと感じるのです。

担当者が今月の聖書の言葉としてヨハネ福音書20章19−20節前半を選んだのは、他者の痛みや苦しみに無感覚になっている現代社会の現実を思い、煩悶しているからです。世界はいったいどこに向かって進んでいるのでしょうか。トランプのアメリカは新自由主義ともまた異なる新たな世界線に突入しようとしています。そのアメリカでは政権交代が起きたのですが、日本では与党が過半数を割っても政権交代が起きないというある種の新たな世界線に迷い込んでいます。双方に共通するのは、従来の思想による「左右の分断」ではなく、経済的な格差による――かつての階級闘争の再現でもある――「上下の分断」だと分析する専門家もいます。このような分析にも一理あるのでしょうが、問題の本質は古代から現代まで変わっていないとの思いを抱いています。それは「仮想の敵」を作って、現実に攻撃することによって、分断を作り出す社会の仕組みです。

このような分断が世界中にはびこり、日本もその例外でないことは日々の政治や経済などの報道からもひしひしと伝わってくるのではないでしょうか。一見すると、このような分断が先鋭化しているように感じられもしますが、それはネット社会によってその現状が情報として否が応でも入り込んでくるようになったからです。

また、現代人――とりわけ最近の若い世代――が他者の痛みに共感する力が失われたと指摘する声も聞かれるのですが、そうではないと思うのです。共感もまた分断されてしまっているために、そう感じてしまうのです。すなわち、現代のネットを賑わす政治家やコメンテーターなどが社会を「敵」と「身内」(味方)に分断してしまったことで、「敵」に共感する必要が皆無になっているにもかかわらず、「身内」には超過敏な反応を示しているからです。このような「敵」と「身内」(味方)に分断された社会では、「仮想の敵」の「生」(生命・生活・人生)がどうなろうと知ったことではないという現象が巻き起こっています。この現象を見ると分かるのですが、自分たちの「身内」を守るためには、本ギレや逆ギレも厭わないのです。「身内」が受けた「擦り傷」を「暴力」だと喚き立て、「仮想の敵」にミサイルを撃ち込むことは「正義」だからです。

では、このような分断の仕組みによって誰が得をするのでしょうか。それは為政者であり、権力者です。そして、実際にそこで傷つき、痛み、苦しむのは力のない小さな命です。このような構図もイエスの時代と現代との間に何らの違いもありません。

キリスト教ではイエスの傷、イエスの痛み、イエスの死を悼むことが大切にされてきたはずです。だとすれば、イエスが小さな命に寄り添ったように、小さな命の傷、小さな命の痛み、小さな命の死を悼み、小さな命に寄り添う日々を過ごせる時代が来ることも信じてもいいのではないでしょうか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任 デザイン宗利淳一)