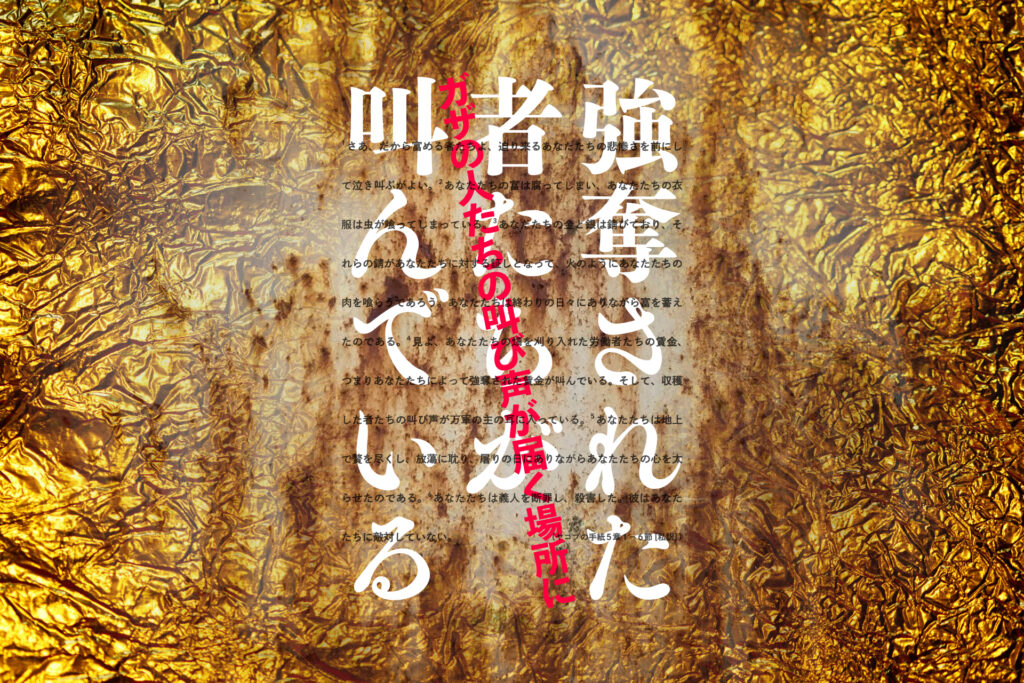

強奪された者たちが叫んでいる

――ガザの人たちの叫び声が届く場所に――

1さあ、だから富める者たちよ、迫り来るあなたたちの悲惨さを前にして泣き叫ぶがよい。2あなたたちの富は腐ってしまい、あなたたちの衣服は虫が喰ってしまっている。3あなたたちの金と銀は錆びており、それらの錆があなたたちに対する証しとなって、火のようにあなたたちの肉を喰らうであろう。あなたたちは終わりの日々にありながら富を蓄えたのである。4見よ、あなたたちの畑を刈り入れた労働者たちの賃金、つまりあなたたちによって強奪された賃金が叫んでいる。そして、収穫した者たちの叫び声が万軍の主の耳に入っている5あなたたちは地上で贅を尽くし、放蕩に耽り、屠りの日にありながらあなたたちの心を太らせたのである。6あなたたちは義人を断罪し、殺害した。彼はあなたたちに敵対していない。

(ヤコブの手紙5章1−6節[私訳])

ヤコブ書5章1−6節は古代地中海世界において農産物を取り仕切る大土地所有者を厳しく批判する内容が記されています。ここで批判に曝されている大土地所有者とは、現代世界の穀物メジャーのようなグローバル企業に相当すると言えば分かりやすいでしょうか。4節前半で新共同訳聖書が「支払わなかった(賃金)」と訳しているギリシャ語のἀποστερέω(アポステレオー)は「強盗する」や「略奪する」という意味ですので、私訳に掲げたように「強奪された(賃金)」を意味します。ですから、ここで言われているのは、単に賃金が支払われていないことだけを言っているわけではなく、賃金そのものが不当に低く抑えられていたり、労働者を借金漬けにして不当な利息を搾取したりすることなどを含めて、当然支払われる賃金が不当に支払われていない状態が恒常化していたことを批判しているのです。

このように考えると、5節は単に金持ちを批判しているだけではなく、貧しい者から悪辣に強奪して得た富によって、贅を尽くし、放蕩に耽っている者を批判しているということが分かります。そして、それがまさに2−3節の富める者の富が腐敗し、衣服に虫が喰い、金と銀が錆び、その錆が広がっていくように、富が富める者を侵食してしまう状態でもあるのです。しかし、4節後半にあるように、富める者たちによって強奪され、搾取された者たちの叫び声が神にまで届いており、それは1節、3節後半、5節が指摘するように、富める者たちを襲う悲惨な結末として間近に迫っているとヤコブ書は告発するのです。そして、最後の6節では富める者が義人を罪に定めて殺していると批判し、この世界では「富める者=力のある者」が「義人=力のない者」を虐げて罪人に仕立てて殺すことさえあり、しかも無抵抗の「義人=力のない者」が殺されているというのです。

今この時代の直中においてヤコブ書5章1−6節を読むとき、それは日本社会においては増税という名目で賃金を強奪する政府や非正規雇用や不況という名目で賃金を強奪する資本が富を専有し、相対的貧困や格差が広がっている現状となって迫ってきます。しかし、国際社会に目を転じると、ここ最近はメディアにあまり取り上げられなくなっている感のあるパレスティナ・ガザでは、第一次世界大戦以降の欧米の中東政策や利権問題に端を発するパレスティナに対する強奪や搾取の流れがイスラエルに引き継がれ、パレスティナは生命、土地、家屋、財産、仕事、食料をはじめとする衣食住および人権や教育などの強奪と搾取に曝され続けている現状として露わになっています。そして、5月26日にイスラエルがガザの避難民に移動を命じたラファ難民テント村のまさにその場所を爆撃した殺戮は、ヤコブ書5章6節が批判する無抵抗の義人を断罪して殺害した「罪」が再び繰り返されたことを如実に示しているのではないでしょうか。

もはや抵抗することすらできないガザの人たちが断罪され、殺害されています。「強奪された者たちが叫んでいる」のです。それは「ガザの人たちの叫び」です。その叫び声は「万軍の主の耳に入っている」だけではなく、わたしたちにも届いています。ガザの人たちに思いを寄せ、強奪されているガザの人たちの叫び声が届く場所にいることからはせめて逃げないでいたいのです。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)