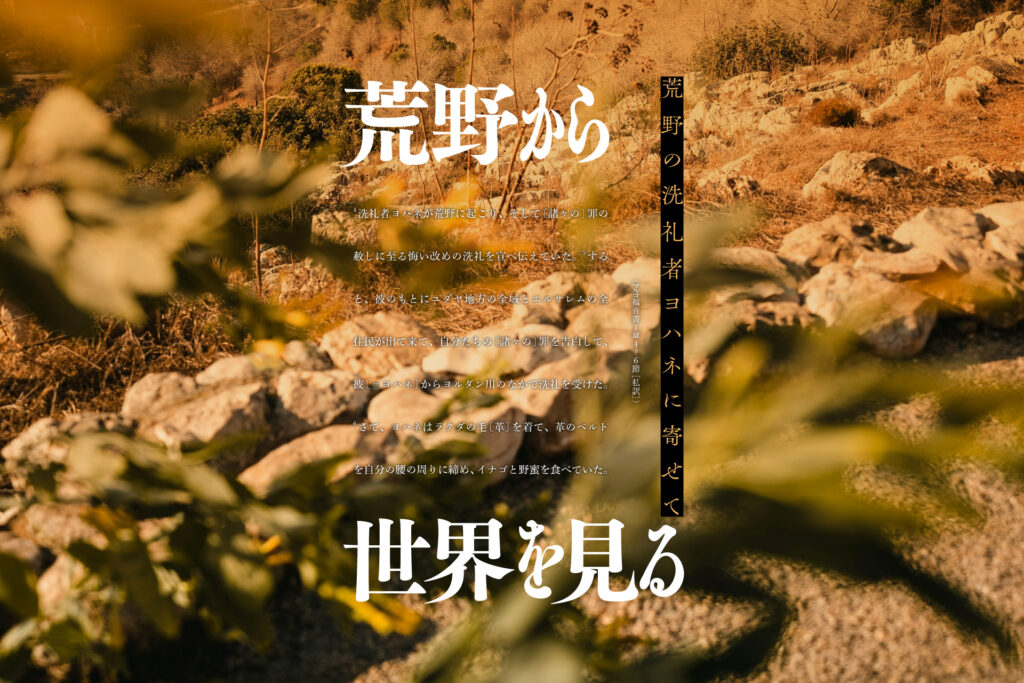

荒野から世界を見る

――荒野の洗礼者ヨハネに寄せて――

4洗礼者ヨハネが荒野に起こり、そして〔諸々の〕罪の赦しに至る悔い改めの洗礼を宣べ伝えていた。5すると、彼のもとにユダヤ地方の全域とエルサレムの全住民が出て来て、自分たちの〔諸々の〕罪を告白して、彼〔=ヨハネ〕からヨルダン川のなかで洗礼を受けた。6さて、ヨハネはラクダの毛〔革〕を着て、革のベルトを自分の腰の周りに締め、イナゴと野蜜を食べていた。(マルコ福音書1章4−6節[私訳])

洗礼者ヨハネは自らの教団を設けて荒野で洗礼運動を展開していました。この時代のユダヤ教にはクムラン教団に代表される荒野で修道士のように共同生活する人たちがいました。ヨハネもクムラン教団もユダヤ教の宗派であるエッセネ派の流れに属していたと考えられます。ヨハネが巷間から離れ、荒野に退いたのは、腐敗した祭司や貴族といった支配者の権力に背を向けたからです。人の住まない荒野は野獣や野盗がいて危険な場所でもあったのですが、世俗から隔絶された静寂の場でもあったからです。

そのヨハネのもとにエルサレムを中心とするユダヤの人たちが続々と押し寄せて来たとマルコ福音書は伝えています。この報告は誇張されてはいますが、ヨハネに魅了された人たちがいたことは確かです(ヨセフス『ユダヤ古代誌』18:118)。しかし、ヨハネは領主ヘロデ・アンティパス(ヘロデ大王の息子)の行状を批判した廉で捕えられ、有名なサロメの舞の場面で斬首されてしまいます(マルコ福音書6:14−29)。このような事態に至ったのは、ヨハネのカリスマ性や人気に支配者のヘロデ・アンティパスが怯えていたからにほかなりません(マルコ福音書6:14−16、ヨセフス『ユダヤ古代誌』18:116−119)。

預言者エリヤの再来と呼ばれていることからも推し量れるように、ヨハネにとって荒野は支配者の力が及ぶことのないアジール(逃れ場/逃れの町)でした。しかし、エリヤの時代とは異なり、ヨハネの時代の支配者は荒野に逃げた危険分子を放っておいてはくれませんでした。このようなヨハネの姿はいくら逃げても住む場所を奪われてきた現代のパレスティナの人たちの現状とも重なります。

紀元392年にキリスト教がローマ帝国によって国教化されたのと相前後して、修道院が増えていったと言われます。これは権力と結びついたキリスト教に背を向け、権力から距離を置いて世俗から隔絶された「荒野」で生きることを選んだ人たちがいたことを意味します。確かに、巷間に出て生きる方が世情に通じ、世の中の現実を身をもって味わえます。しかし、世間から離れてみてはじめて見えて来る世の中の現実もあるのです。洗礼者ヨハネが身を置いた荒野は小さな世界でしかなかったかもしれませんが、その小さな世界に身を置くことによって、この世界をより透徹して見ることを可能にしたのです。そして、ヨハネのもとを訪れた人たちが巷間に戻り、その人たちがヨハネの荒野の視点を継ぎ、小さな世界から大きな世界を見つめ直し、やがてヨハネの弟子であったイエスにバトンが渡されていったように思えるのです。

現代世界はグローバリズムの名の下に常にグローバル化した大きな世界に身を置いて物事を考え生きるよう急かされます。しかし、荒野の洗礼者ヨハネはグローバリズムによって忘れられがちになってしまうことに気づくようわたしたちを呼び起こしてくれているのです。なぜなら、ヨハネが生きた時代もローマ帝国を中心とするグローバリズムの波が押し寄せ、ユダヤ世界の地域性や独自性が失われかけていたからです。わたしたちはグローバル化した世界がどこか遠くの外国にでもあるかのように思い違いをしてしまいがちですが、現実には自分が生きている小さな生活世界もグローバル化の波から決して自由ではありません。自分の小さな生活世界の些細な変化に気を留めることが世界を理解することに繋がるのだとすれば、幻想のようなグローバル化した世界に幻影のように生きることではなく、荒野が象徴する小さな生活世界に地に足をつけて考え生きることが大切だとは言えないでしょうか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)