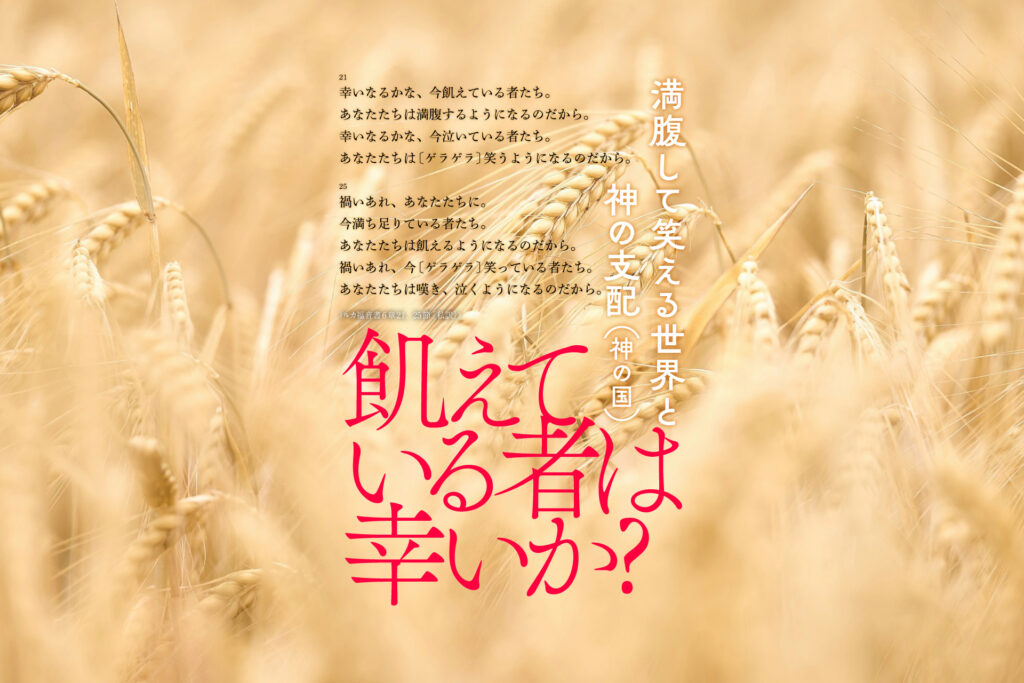

飢えている者は幸いか?

――満腹して笑える世界と神の支配(神の国)――

21幸いなるかな、今飢えている者たち。

あなたたちは満腹するようになるのだから。

幸いなるかな、今泣いている者たち。

あなたたちは〔ゲラゲラ〕笑うようになるのだから。

25禍いあれ、あなたたちに。

今満ち足りている者たち。

あなたたちは飢えるようになるのだから。

禍いあれ、今〔ゲラゲラ〕笑っている者たち。

あなたたちは嘆き、泣くようになるのだから。

(ルカ福音書6章21、25節[私訳])

「幸いの言葉」はマタイ版の「山上の説教」(マタイ福音書5−7章)に並行する内容が伝えられていますが(マタイ福音書5章3−12節)、上に引用したルカ版の「平野の説教」(ルカ福音書6章17−49節)にイエスの語った本来の息づかいが残されています。しかし、いくらイエスの言葉だといっても、21節の「飢えている者」や「泣いている者」が「幸い」だという宣言に簡単に納得などできないというのが素直な感想ではないでしょうか。なぜなら、SDGsの目標2が「飢餓をゼロに」であることからも分かるように、飢餓は以前からこの世界が抱える逼迫した問題であり、飢えるということが「幸い」でないことはあまりにも明白だからです。ユニセフの調査によれば、世界の総人口80億人の9.2%に当たる7億3500万人が飢餓に直面し、年間282万7180〜719万1120人もの人たちが飢餓によって命を落としているというのです。このような現実からも、「飢えている者は幸い」であるわけはないのです。

では、イエスは「嘘」を言っているのでしょうか。そう、イエスは敢えて「嘘」を言っているのです。「嘘」というと誤解を招いてしまいますので、敢えてこのような「逆説」(反対の考え)を宣言することで、イエスはわたしたちに注意を喚起していると言い換えると分かりやすいでしょうか。イエスの時代にも多くの難民がいました。イエスはパレスティナ周辺を旅するなかで多くの難民や寄る辺のない人たちと出会いました。イエスの奇跡が食べ物を食べさせることであったり、「主の祈り」(イエスの祈り)が「わたしたちに今日食べるパンを毎日与えてください」という――明日のパンではなく――その日のパンに事欠いている人たちの思いに寄り添うものであったりしたというのは、食べられない「不幸」をイエスが身近に感じていたからです。

このような観点から、「飢えている者」や「泣いている者」が「幸い」だというイエスの言葉を読み直してみると、イエスが敢えて「逆説」(反対の考え)を宣言することで、「逆説」が指し示す問題そのものを敏感に察知できるようわたしたちを促していることが分かります。つまり、「飢え」がいかに「不幸」であるのかを知っているからこそ、敢えて「飢え」を「幸い」と宣言することで、「飢え」という根源的な問題に無頓着になっているわたしたちに問題の重大さを突きつけているということです。そして、この観点から25節を再読すると、「満ち足りている者」が「禍い」(不幸)だというのは、――マリア讃歌の一節であるルカ福音書1章52−53節が宣告するように――飽食を享受する支配者たちを引き摺り下ろし、「飢えている者たち」が「満ち足りる」ようになる世界を実現しようとする思いがこの「逆説」に込められていることも了解できるのです。

この「逆説」を現在の日本社会に当てはめると、裏金を作り私服を肥やす政治家を批判し、税金や社会保障や物価高で苦しむ人たちの思いに寄り添うことであるのかもしれませんが、おそらくそれ以上に世界の飢えに喘ぐ人たちの問題に注意を喚起し、さらに日本社会の飢えの問題にも気づくようにと促しているように思えるのです。確かに、世界に蔓延する絶対的貧困は日本にはほとんどないと言えるのかもしれませんが、日本の相対的貧困率は15.7%に上り、人口に換算すると1900万人という膨大な数になります。また、ひとり親世帯(134万4000世帯)――とりわけ母子世帯(119万5000世帯)――の半数が相対的貧困の状況にあり、日本でも飢餓を経験した人は総人口の5.1%に相当する613万人に上ると言われています。やはり「飢えている者は幸い」などと軽々に言うことなどできない現実があるのです。

キリスト教の小部屋では、これまでガザの平和を求め、戦争に反対の声をあげてきましたが、戦争のない状態(消極的平和)すらない状況に声をあげる以外に方途のない無力さを感じてきました。能登半島地震の被災者が安心して暮らせる状態(積極的平和)にないことに十分な支援ができないことにも同様の力のなさを実感しています。イエスの逆説が伝えるように、「飢え」は「幸い」ではなく「不幸」(禍い)です。しかし、私服を肥やす政治家が果たして本当に「幸せ」だと言えるのでしょうか。

「〔ゲラゲラ〕笑う」と訳したのはγελάω(ゲラオー)という動詞であり、「大笑いする」というニュアンスなので、ゲラオーにかけて「〔ゲラゲラ〕笑う」と訳したのですが、25節の飽食を貪る者がゲラゲラ高笑いする姿が「幸い」とは思えないのです。私服を肥やす政治家のようになりたいとは思えないからです。しかし、21節が伝える「飢えている者」や「泣いている者」が「満腹」して「ゲラゲラ笑う」ようになること、小さいかもしれないけれど、そこにこそ「幸い」があるように思えるのです。イエスが人々と一緒に食べたり飲んだりした話が福音書に繰り返し現れます。小さいかもしれないけれど、そこで人々は「幸い」を実感していたのです。イエスは「飢えている人」や「泣いている人」が「満腹する姿」や「ゲラゲラ笑う姿」に自分が宣べ伝える「神の支配」(神の国)の実現を垣間見ていたのではないでしょうか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)