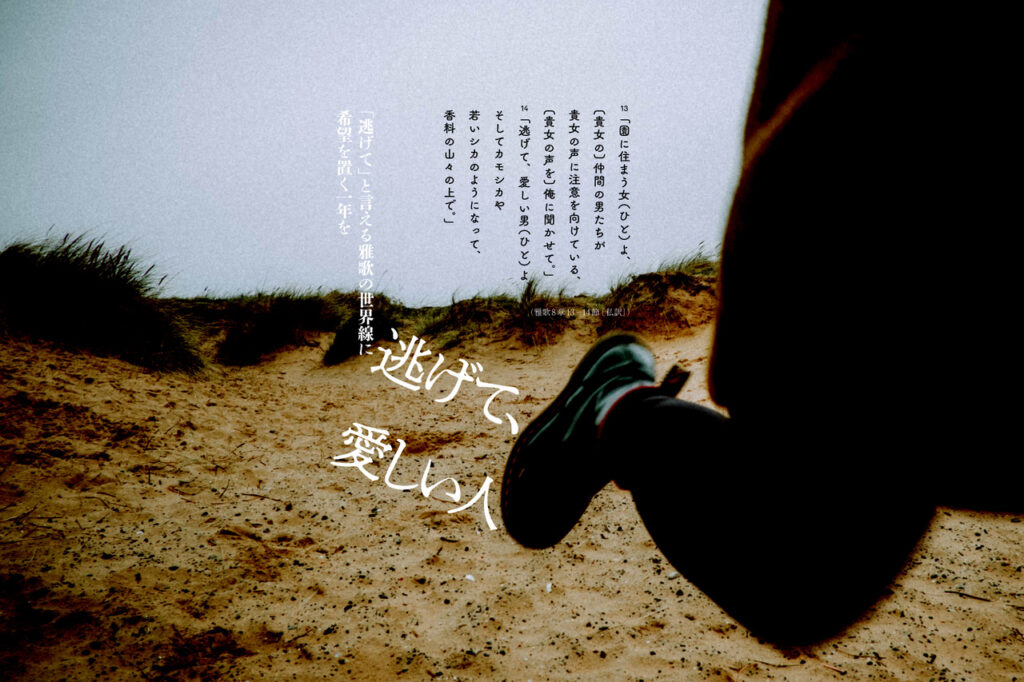

逃げて、愛しい人

――「逃げて」と言える雅歌の世界線に希望を置く一年を――

13「園に住まう女(ひと)よ、

〔貴女の〕仲間の男たちが貴女の声に注意を向けている、

〔貴女の声を〕俺に聞かせて。」

14「逃げて、愛しい男(ひと)よ、

そしてカモシカや若いシカのようになって、

香料の山々の上で。」

(雅歌8章13−14節[私訳])

雅歌は古代ユダヤの恋愛詩集であり、引用した8章13−14節は雅歌の最後を飾る恋愛詩です。この詩に登場する「園に住まう女」と「愛しい男」は恋人同士なのですが、どうやら敵対する集団に属しているようです。このように解釈すると、13節の「仲間たち」がこの女の属する集団の男たちを指しており、敵対する男を捕まえるために罠を仕掛け、その罠から「愛しい男」を救うために、14節で女が「逃げて」と声を張り上げている意味が理解できるのです。

今回担当者から雅歌8章13−14節が指定されたとき、新共同訳の訳文が一緒に送られてきたのですが、第一印象はやはり雅歌の異性愛主義(異性間恋愛主義)と恋愛至上主義であり、担当者もそれを重々承知のうえで、このテクストに何か感じるところがあったとのことなので、少々重たい気持ちでヘブライ語原文を眺めてみました。すると、そこには新共同訳の訳文とは全く異なる世界線が広がっており、新共同訳が「急いでください」と訳しているヘブライ語のבָּרַח(バーラハ)がここでは「逃げる」という意味で使われていることも了解できたのです。

この詩の内容を如上のように解釈できるとすれば、パレスティナとイスラエルやウクライナとロシアのように、民族や国などによって愛情や友情を引き裂かれた人たちの心情と通底する内容がここに記されていることが分かります。それは異性間の愛情だけではなく、同性間の愛情にも当てはまるものであり、さらには恋愛という枠組みには納まることのない友情にも該当すると言えるのです。

雅歌8章14節において、恋人に会うために罠だと知りつつ敵陣に来た「愛しい男」に向かって、主人公の女は――「戦って」ではなく――「逃げて」と叫ぶのです。愛しい人に生きて自分のもとに戻ってきて欲しいと願うとき、「戦って」と求める世界線は絶望でしかありません。「逃げて」と言える雅歌の世界線こそが新しい年の一縷の希望ではないでしょうか。(小林昭博/酪農学園大学教授・宗教主任、デザイン宗利淳一)